Wie können Kommunen sicherstellen, dass ihre Smart-City-Lösungen auch nach der Pilotphase weiter bestehen? Wie gelingt es, nach Ablauf einer Förderung Projekte zu emanzipieren und Lösungen dauerhaft zu betreiben? Unsere Roadmap zur Skalierung, die zusammen mit Kommunen, Digitalwirtschaft und Innovationsagenturen entwickelt wurde, geht genau auf diese Fragen ein.

Bei der Entwicklung von Smart-City-Lösungen wird oft nicht daran gedacht, wie diese langfristig in der eigenen Kommune verankert oder in andere Städte und Gemeinden übertragen werden können. Die digitale Roadmap „Smart-City-Lösungen skalieren: Eine Roadmap für Kommunen“ aus der Begleitforschung der Modellprojekte Smart Cities unterstützt diesen strategischen Prozess: Sie befähigt Kommunen dazu, ihren eigenen Weg in Richtung Verstetigung und Transfer ihrer Smart-City-Lösung(en) gehen zu können.

Warum wir eine digitale Roadmap brauchen

Die Idee hinter der digitalen Roadmap ist einfach: Kommunen stehen vor der Herausforderung, innovative Lösungen über die Pilotphase hinaus zu verstetigen und auf andere Städte oder Regionen zu übertragen. Die Realität zeigt jedoch, dass klare Strategien und langfristige Planung oft fehlen – besonders im Hinblick auf Ressourcen für den Betrieb und die Weiterentwicklung. In der Praxis löst man eher schnell das kurzfristige Problem, als langfristig zu planen und bereits bei der Ideenfindung über die Skalierung nachzudenken.

Um diese Lücke zu schließen, hat ein Team des KWB gemeinsam mit den Fraunhofer-Instituten für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO und für Experimentelles Software Engineering IESE und mit wissenschaftlicher Begleitung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBSR) eine praktische Roadmap entwickelt. Dabei sind jede Menge Erkenntnisse aus Recherchen, Interviews, einem Expert:innenworkshop mit Vertreter:innen aus Digitalwirtschaft, Innovationsagenturen, Kommunen und Beratungsunternehmen eingeflossen. Das Ergebnis? Ein digitales Tool, das Kommunen interaktiv unterstützt und ihnen die Anwendung in der Praxis erleichtert.

Wie funktioniert die Roadmap?

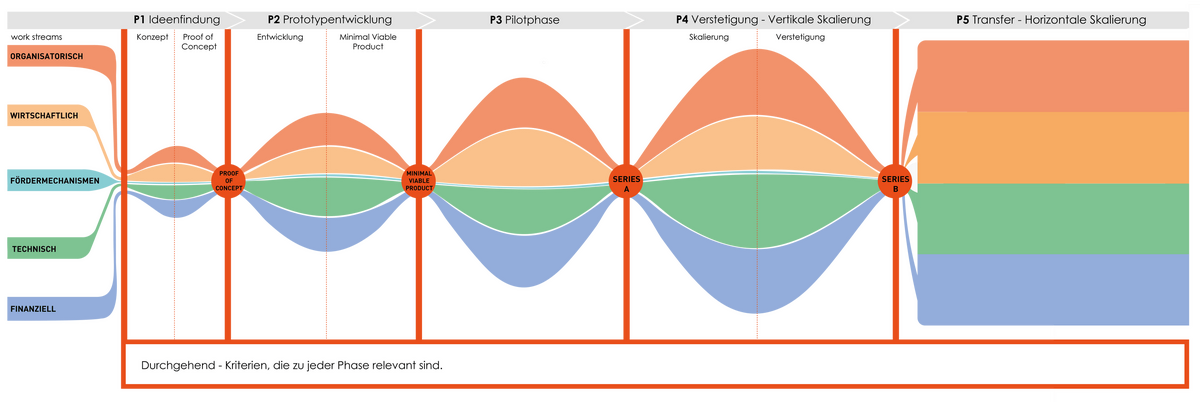

Das digitale Tool bietet Kommunen eine nutzerfreundliche Navigation durch die verschiedenen Entwicklungsphasen einer digitalen Lösung. Die Roadmap bildet dafür wichtige Kriterien und Meilensteine im Skalierungsprozess ab. Kommunen können also den für sie passenden Einstieg finden – unabhängig davon, in welcher Phase sie sich befinden.

Jeder Eintrag in der Skalierungs-Roadmap, etwa ein Kriterium der Phase „Prototypentwicklung“, enthält Querverweise zu Praxisbeispielen, weiteren verwandten Kriterien und hilfreichen Links zur weiteren vertieften Auseinandersetzung mit dem ausgewählten Kriterium.

Vom Pilotprojekt zur Verstetigung und zum Transfer der Lösung

Um eine Verstetigung der Lösung über das Pilotprojekt hinaus zu realisieren, ist es besonders wichtig, auf Arbeitsebene persönliche Verbindungen zu nutzen, Kooperationen aufzubauen und mit einem klaren „Proof of Value“ (PoV) zu überzeugen. Das Kriterium des PoV, das in der Roadmap ausführlich erklärt wird, hilft Kommunen, den Mehrwert ihrer Lösungen zu belegen. So lässt sich zum Beispiel einfacher politischer Rückhalt gewinnen. Zudem ist es wichtig, von einer Lösung betroffene Fachabteilungen von Anfang an eng in den Prozess der Entwicklung einzubinden, um einen wirklichen Mehrwert für die tägliche Arbeit zu generieren.

Neben der Frage, wie man eine Lösung zunächst innerhalb der eigenen Kommune verstetigen kann, liegt ein zentraler Fokus der Roadmap auf der horizontalen Skalierung – also dem Transfer von Lösungen über kommunale Grenzen hinaus. Viele Modellprojekte Smart Cities und andere smarte Städte und Regionen sind überzeugt, dass ihre Lösungen auch anderen Kommunen helfen können. Entwicklungspartnerschaften helfen, Ressourcen zu bündeln. Schließlich haben gemeinsam entwickelte Lösungen auch den Vorteil, dass sie nicht auf spezifische lokale Bedingungen einer einzelnen Kommune abgestimmt sind, sondern für viele Kommunen in Frage kommen. Allerdings bleibt es eine Herausforderung, ähnliche Lösungen mit ähnlichem Entwicklungsstand zusammenzubringen.

Wie aber gelingt es, weitere Kommunen einzubinden? Aus Sicht der von uns befragten kommunalen Expert:innen sind entscheidende Aspekte eine gute, überzeugende und wiederholte Kommunikation, Ansprache und Integration sowie ein gutes Netzwerk, beispielsweise innerhalb einer Region. Persönliche Kontakte helfen immer dabei, solche Netzwerke lebendig zu halten und für andere attraktiv zu gestalten, um so die eigene Lösung in die Breite zu tragen.

Roadmap Skalierung von Smart-City-Lösungen. Ein Erklärvideo veranschaulicht die Navigation durch die verschiedenen Seiten der Roadmap. © DLR / KWB

Schlüssel zu langfristigem Erfolg: Finanzierung und inkrementelle Entwicklungslogik

Immer wieder rückte während der Diskussionen mit kommunalen Vertreter:innen das Thema Finanzierung in den Fokus. Es herrschte grundsätzlich Einigkeit darüber, dass es einfacher sei, eine Finanzierung für Pilotprojekte zu erhalten. Daraus resultierende Lösungen dann aber in den dauerhaften Betrieb zu überführen und die dafür notwendigen finanziellen Mittel aufzuwenden, sei um ein Vielfaches schwerer zu realisieren und bedürfe frühzeitiger Planung.

Was können Kommunen von der Digitalwirtschaft lernen? Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es? Diese Fragen haben wir neben einer umfangreichen Literaturrecherche intensiv mit Expert:innen erörtert.

Unsere Erkenntnisse aus der Digitalwirtschaft zeigen: Erfolgreiche digitale Lösungen folgen einer schrittweisen Entwicklung (inkrementell) und kontinuierlichen Verbesserung durch Feedback (iterativ). Um diese Dynamik zu unterstützen und finanzielle Engpässe zu vermeiden, sollten laufende Ausgaben für den Betrieb und die Weiterentwicklung (operative Kosten) gegenüber einmaligen, großen Investitionen (Investitionskosten) bevorzugt werden. Das reduziert finanzielle Risiken und ermöglicht eine stetige Anpassung an neue Anforderungen.

Die Entwicklungslogik von Digitalprojekten basiert auf der schrittweisen Erstellung und Anpassung des Codes, damit einhergehenden Planungsprozessen und anderen Aspekten des Geschäftsmodells. Auf diese Weise sollen möglichst optimale Ergebnisse für identifizierte Ziele erreicht werden. Der inkrementelle und iterative Ansatz ermöglicht also eine schnelle, flexible und passgenaue Anpassung an sich ändernde Anforderungen und fördert so die kontinuierliche Verbesserung eines Digitalprojekts. Gleichzeitig ist er aber auch auf veränderliche Finanzierungsinstrumente angewiesen – eine besondere Herausforderung im Haushaltsrecht und in der kommunalen Entscheidungsfindung. Denn beide gehen oft davon aus, dass Projekte bereits zum Zeitpunkt der Finanzierungsentscheidung im finalen Zustand genau beschreibbar sind. Wie Kommunen sich entsprechend aufstellen müssen sowie weitere zentrale Erkenntnisse, erklären wir in der Roadmap ausführlich (siehe Kernergebnisse). Über den Feedback-Button können Sie übrigens Ihre Erfahrungen mit uns teilen und dazu beitragen, dass die Roadmap bedarfsgerecht weiterwächst.

Von der Theorie zur Praxis

Nachdem die Roadmap erstmals auf der Smart Country Convention (SCCON24) am 15. Oktober 2024 präsentiert wurde, nutzte das Studienteam den MPSC-Kongress am 19. November 2024 in Köln, um die Roadmap mit mehreren Kommunen zu testen, ihre Anwendung zu fördern und wertvolles Feedback für die Weiterentwicklung einzuholen. Diese erste Erprobung hat gezeigt, dass die eigentliche Arbeit damit beginnt, die Roadmap in der Praxis lebendig werden zu lassen und in den kommunalen Alltag zu integrieren.

Ein zentraler Gedanke dabei ist: Bei der Skalierung von Smart-City-Lösungen geht es darum, eine Gemeinschaft aufzubauen. Diese arbeitet gemeinsam an einer nachhaltigen Zukunft und setzt dafür digitale Lösungen ein, um dieses wichtige Ziel schneller zu erreichen. Mit der Roadmap haben wir versucht, neben wertvollen Kriterien für eine erfolgreiche Skalierung eine Motivation für dieses besondere und zukunftsweisende Ziel zu vermitteln.

Dieser Blogbeitrag erschien erstmals am 6. Februar 2025 als Teil des „Smart City Blogs“ des Portals www.smart-city-dialog.de. Das Portal „Smart City Dialog“ ist ein Angebot des Bundesministeriums für Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung (BMWSB), das von der Koordinierungs- und Transferstelle Modellprojekte Smart Cities (KTS) betrieben wird, unter Federführung des Projektträgers des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt e.V.. Das KWB Kompetenzzentrum Wasser Berlin gGmbH ist Teil des Konsortiums der KTS. Der Smart City Blog gewährt vertiefte Einblicke aus vielfältigen Perspektiven rund um die Smart City. Als Plattform für den Dialog von Wissenschaft und Praxis liefert er Hintergründe, neue Erkenntnisse und Debatten aus dem Bereich von Digitalisierung und Stadtentwicklung.